证券事中事后监管活动的实证分析

——基于回应性执法理论的视角

【作者与文章来源】

作者:徐文鸣,中国政法大学法与经济学研究院副教授,法律经济学博士。

文章来源:《山东大学学报(哲学社会科学版)》2022年第5期。

(本文的北大法宝链接:https://www.pkulaw.com/qikan/99034560c06b958cd2eb35b47a42ab67bdfb.html)

摘要:股票发行注册制改革要求提升事中事后监管的效能,提高投资者保护水平。回应性执法理论主张构建“威慑—合作”的动态模型,取代纯粹以“制裁”为目标的静态执法模型,实现合作治理。依据制裁与合作属性,证券处罚措施可以分为五类,包括强制裁性行政处罚、弱制裁性行政处罚、强制裁性非行政处罚、弱制裁性非行政处罚与合作性非行政处罚。对证券公共执法活动的实证分析发现,当前证券执法体系已经初步具备回应性执法的主要特征,即执法产出大体符合“金字塔式”分布,且“累犯”更可能被处以强制裁性处罚。从完善“威慑—合作”执法模型的角度看,证券监管改革应进一步优化合作执法的制度环境,充分发挥行政和解、合规不处罚等监管工具的作用,激励监管对象建立起有效的合规管理体系。

关键词:证券执法;事中事后监管;回应性执法;注册制改革

目录

一、引言

二、文献综述

三、证券执法工具的类型化分析

四、证券执法产出的实证分析

五、结论

一、引言

股票发行注册制改革是推进我国资本市场治理体系和治理能力现代化的重要抓手。发行审核市场化改革降低了事前准入的监管强度,必须提升证券执法的效能,才能有效保护投资者的合法权益[1]。传统执法模型将惩罚违法行为视为主要目标,过分强调对监管对象的静态制裁,监管机构与被处罚对象之间因而呈现相互对抗的关系,执法成本较高且不利于促进监管对象的合规运营。而回应性执法理论强调执法活动应当策略性回应行政相对人的行为,构建“威慑—合作”的动态模型,以激励监管对象提高合规水平为执法目标[2]。申言之,回应性执法理论认为,事后处罚违法行为仅是实现合作治理的工具,行政机关应当将保障监管对象的合规运营作为执法目标。本文以合作治理和回应性执法理论为基础,通过对证券公共执法产出的实证分析,检验当前证券执法体系的特点,并认为证券执法改革应当双管齐下,一方面,对恶性违法违规行为“零容忍”,提高证券执法的威慑力;另一方面,建立合作执法的制度环境,充分发挥行政和解、合规不处罚等监管工具的作用,激励监管对象建立有效的合规管理体系。

二、文献综述

执法理论变迁与监管型国家(regulatory state)的兴起密切相关。自20世纪50年代起,发达国家的治理模式从“命令—控制”模型转向监管型治理,即监管机构通过制定和实施法律法规,以改变私营企业和个人的行为[3],立法和执法成为治理经济、社会和环境问题的主要抓手[4]。在执法理论层面,诺贝尔经济学奖获得者加里·贝克尔教授的威慑理论最具代表性,其在关于违法行为的成本—收益分析中指出,理性人会比较违法行为的成本和收益,只有当违法行为的预期收益大于预期成本时,他们才会选择从事违法活动[5]。决定违法成本的两个因素分别是法定处罚和执法效率。制裁性执法理论主张提高处罚力度,增加违法成本以达到减少违法的目的。在贝克尔犯罪行为模型的基础上,法律与金融的实证研究逐步聚焦于执法机制的影响与效果。LaPorta等[6]、Jackson和Roe[7]的研究发现,主要经济体的证券执法效能与市场发展之间存在正相关关系。我国证券执法采取集中执法模式,证监会主导的公共执法活动占据主导地位,私人执法机制处于补充地位[8]。

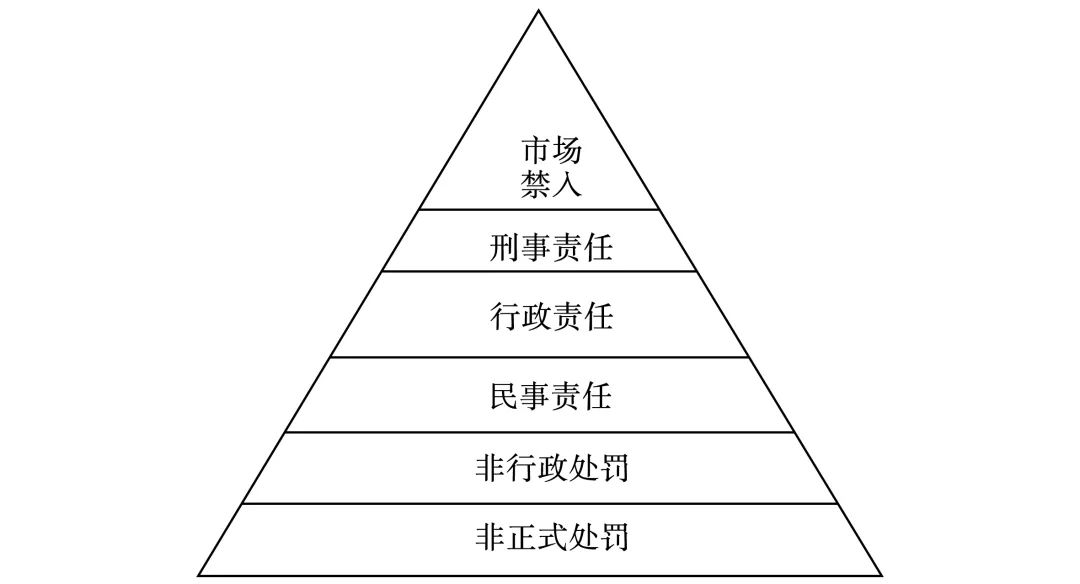

回应性执法理论在反思制裁理论的基础上得以发展,它契合了治理体系现代化对公民守法与企业合规的需求。Ayres和Braithwaite主张,执法活动的目标在于促进监管对象遵守法律,处罚违法行为仅是实现该目标的手段,因此,监管机构应当对监管对象的行为进行回应,从“金字塔式”的执法工具箱中选择合适的处罚措施,如图1所示[9]。监管对象的异质性较高,大致可以分为三类[10]。第一类是守法的监管对象(virtuous actor),他们具有自愿遵守法律法规的特征,因而合作型执法措施即可以引导他们守法;第二类是理性的监管对象(rational actor),他们会进行违法的成本—收益分析,而制裁性执法措施会增加他们的违法成本,可以据此引导这类人守法;第三类是非理性的监管对象(irrational actor),他们对违法成本视而不见,对他们的惩罚应当更加严格,如采取市场禁入或刑事处罚等[11]。

图1 “金字塔式”执法策略[12]

“金字塔式”执法策略是一种动态博弈策略,即监管机构首先以促进合作的态度进行执法,选择金字塔底部的制裁属性较弱的措施,通过非正式处罚方式,如监管谈话等,督促监管对象遵守法规[13]。这意味着监管机构首先假定监管对象属于守法型。如果制裁属性较弱的执法工具并未起到引导监管对象履行合规义务的效果,监管机构应当升级处罚措施,施加非行政处罚和制裁属性较弱的行政处罚[14]。易言之,在这里,监管机构对违法行为进行了“同等回应”(tit-for-tat),通过与监管对象的互动修正了此前关于监管对象类型的假设,重新假定其属于理性型。如果处罚升级无效,那么监管机构可以诉诸于“金字塔”顶端的强制裁性处罚,如永久吊销许可证、刑事处罚。“金字塔式”执法策略关注的不是处罚的内容,而是执法的形式,如果监管对象不断拒绝回应监管要求,那么执法措施就会随之升级[15]。申言之,回应性执法策略将处罚升级作为威慑手段,使监管对象知道如果不进行自我约束和加强制度建设,那么它们将会受到更为严厉的处罚。

我国证券监管也受到回应性执法理论的影响。新《证券法》尝试构建“威慑—合作”的回应性执法模型。一方面,大幅度加强了证券违法行为的行政和民事责任,对危害较大的违法行为“零容忍”,提升法律责任的威慑力;另一方面,证监会发布了《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法》,意图补齐缺乏合作属性执法措施的短板。在学界,有学者主张,应在证券监管领域引入回应性执法模式,以制裁性较强的处罚措施作为威慑,激励监管对象与监管机关建立有效合作[16]。证券执法体系应当从一元对立模型向多元、多层次合作模型转变,如加强证券服务机构的自律监管[17]和利用软法手段提升关联交易监管的效能[18]。

三、证券执法工具的类型化分析

本部分根据证券法律法规和上市公司披露的处罚信息[19],从行政处罚和回应性执法理论角度,对证券处罚措施进行分类。证券执法工具箱主要是指证监会(证监局)以及上海证券交易所和深圳证券交易所,依法对上市公司实施的处罚措施。根据是否属于行政处罚,它可以划分为两大类:第一类为行政处罚类,仅证监会和证监局有权施加该类处罚;第二类为非行政处罚类,包括证监会和证监局的监督管理措施以及证券交易所的自律处分措施。

(一)证券行政处罚

2021年1月22日修订的《行政处罚法》第9条规定,行政处罚措施包括:(1)警告、通报批评;(2)罚款、没收违法所得、没收非法财物;(3)暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件;(4)限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业;(5)行政拘留;(6)法律、行政法规规定的其他行政处罚。由于《行政处罚法》供给的处罚措施种类有限,实践中还存在着“其他行政处罚”远超列举的处罚种类的情况[20]。根据行政处罚法的基本理论,具体处罚措施可以进一步类型化为声誉罚、财产罚、行为罚、资格罚和自由罚等[21]。

当前,证券监管领域存在广泛的授权立法,证券监管机关制定了大量的监管规则,因此,证券行政处罚的法律渊源主要为法律、行政法规和部门规章[22]。在绝大多数情况下,证监会和证监局会对违法行为人同时处以警告和罚款,前者为声誉罚,后者为财产罚。对于情节较为严重的案件,违法行为人还会受到“没收违法所得”或“没收业务收入”等财产罚。

在证券执法工具箱中,另一类重要的行政处罚为资格罚,包括“暂停或撤销业务许可”和“市场禁入”。前者的处罚对象主要是受到证监会监管的证券服务机构,后者则是针对自然人。对于“市场禁入”是否属于行政处罚,理论界和实务界并未形成共识。在证券监管执法实践中,《行政处罚决定书》与《市场禁入决定书》分别制作与披露,但行政相对人可以就市场禁入决定提起行政复议。从功能分析的角度看,市场禁入符合行政处罚的制裁属性,能实现立法期待的维护行政相对人的权利和利益、确保实现依法行政和行政管理的有效性等目标[23]。因此,市场禁入属于以剥夺或限制违法相对人行为能力、任职资格为内容的资格罚,应当视为“法律、法规规定的其他行政处罚”[24]。从总体来看,行政处罚会给被处罚对象带来显著的衍生成本,如受处罚上市公司的股价会呈现显著的负收益[25]。

行政处罚的制裁属性最强。行政执法和解是完善“威慑—合作”动态执法模型的重要支柱。早在2015年,中国证监会就发布了《行政和解试点实施办法》,行政相对人在调查执法过程中,可以通过履行消除涉嫌违法行为不良后果、交纳行政和解金等补救措施,与证监会达成行政和解协议,后者则据此终止对其涉嫌违法行为的调查执法程序[26]。新《证券法》第171条虽未明确使用“行政和解”概念,但从整体上吸收了此前证监会的试点经验,从上位法层面为行政和解制度提供了法律依据。证监会根据新法发布了《证券期货行政执法当事人承诺制度实施办法》和《证券期货市场监督管理措施实施办法(征求意见稿)》,希望理顺相关程序安排以提高合作执法制度的效能。例如,行政执法和解鼓励行政相对人寻求与监管机构合作以解决行政争议,从而节约了应对案件调查、处罚、复议和诉讼的成本,同时激励其降低违法行为的损失[27]。监管机构也预期行政执法和解能够以较低的行政成本,实现惩罚和制裁违法者、维护市场秩序的目标[28]。

(二)证券非行政处罚

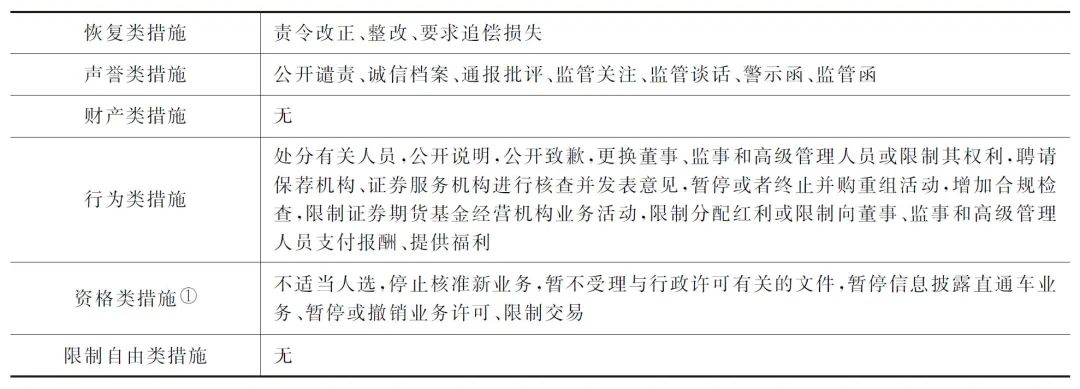

证券非行政处罚主要包括证监会和证监局的监管措施,以及证券交易所的自律措施两大类。2008年,证监会出台了《证券期货市场监督管理措施实施办法(试行)》,试图通过全面梳理法律法规和部门规章,规范监管措施的调整范围、适用原则、种类和实施程序等问题。2020年3月,证监会又根据新《证券法》的规定发布了《证券期货市场监督管理措施实施办法(征求意见稿)》。根据该办法第2条,我国证券监督管理措施的法律渊源主要包括法律、行政法规以及证监会规章。通过对现有法律、法规和规章的“监督管理”或“法律责任”一栏进行检索、整理,笔者发现,我国的证券监管措施共有49种。此外,证券交易所为了维护市场的公平、有序、透明等行政管理法益,有权对违法违规行为实施自律管理措施[29]。《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》(2019年修订)和《深圳证券交易所自律监管措施和纪律处分实施办法》(2020年修订),共列举了38种自律措施。表1对上市公司公告受到的非行政处罚措施进行了分类。

表1 上市公司受到的非行政处罚措施分类[30]

与行政处罚措施不同,部分非行政处罚措施不以制裁性为主要特征,而是以纠正行政相对人违法状态为目标。该类执法措施的合作属性最强,单独被归为恢复类措施,主要包括“责令改正”“整改”和“要求追偿损失”[31]。以制裁性为主的非行政处罚主要集中于声誉类措施、行为类措施和资格类措施三种。其中声誉类措施主要包括:“公开谴责”“诚信档案”“通报批评”“监管关注”“监管谈话”“警示函”和“监管函”。而行为类措施种类较多,主要包括:“处分有关人员”“公开说明”“公开致歉”“更换董事、监事和高级管理人员或限制其权利”“聘请保荐机构、证券服务机构进行核查并发表意见”“暂停或者终止并购重组活动”“增加合规检查”“限制证券期货基金经营机构业务活动”和“限制分配红利或限制向董事、监事和高级管理人员支付报酬、提供福利”。资格类措施主要包括:“不适当人选”“停止核准新业务”“暂不受理与行政许可有关的文件”“暂停信息披露直通车业务”“暂停或撤销业务许可”和“限制交易”。

(三)待检验假设

根据回应性执法理论,上述处罚措施依据制裁属性的强弱可以分为三类:(1)合作执法类,主要包括恢复类监管措施。此类处罚的制裁属性最弱,监管机构意图通过监管对象的自我纠正行为,达到合作执法的目的。(2)弱制裁类,主要包括非行政处罚中的“声誉类措施”和“行为类措施”以及行政处罚中的“声誉罚”。该类处罚的制裁属性较强,监管机构通过披露违法行为信息和要求违法行为人履行相应的义务,从而到达惩戒和威慑违法行为的目的。(3)强制裁类,主要包括非行政处罚中的“资格类措施”和行政处罚中的“财产罚”和“资格罚”。该类处罚的对抗属性最强,通过货币处罚、暂时或永久市场禁入达到制裁违法行为人的目的。

回应性执法模型对执法产出的分布存在两方面的预测。一方面,执法产出符合“金字塔式”分布,即制裁属性最强的处罚措施仅作为威慑监管对象的手段,监管机构使用更频繁的反而是合作属性较强的处罚措施。该预测与威慑模型的理论预测存在显著差异,后者认为制裁性处罚能够显著提升违法成本,因而应当更频繁地使用。基于早期证券执法数据的实证研究发现,以前我国侧重于威慑性执法策略[32]。然而,新《证券法》不仅大幅提升了证券欺诈行为的法律责任,还创新设置了如行政执法和解、行政执法当事人承诺等制度,在规则层面提升了证券执法的合作属性。基于上述讨论,本文提出如下假设:

假设1:证券执法向“威慑—合作”动态模型转变,合作性措施、弱制裁性措施和强制裁性措施占执法总产出的比例应当依次递减。

另一方面,虽然回应性执法模型强调执法活动的合作和软法面向,但也承认促进合作的主要因素是法律责任的威慑力。对于那些在重复博弈中表现出不合作倾向的监管对象,回应性执法理论同样主张应当加以制裁。因此,制裁升级的特点要求当监管对象反复从事违法违规行为时,监管机构应对其处以制裁属性更强的处罚。基于上述讨论,本文提出以下假设:

假设2:在一定时间范围内,行为人的违法频次越高,其受到强制裁性处罚措施的概率越大。

四、证券执法产出的实证分析

本部分检验我国证券执法活动是否符合回应性执法理论的预测,即在“威慑—合作”动态模型下,公共执法产出呈现“金字塔式”分布,且执法措施的制裁属性随着违法行为的发生频次而上升。研究样本包括2009年至2020年期间,上市公司公告的总计3688条处罚决定书。

(一)“金字塔式”执法产出分布

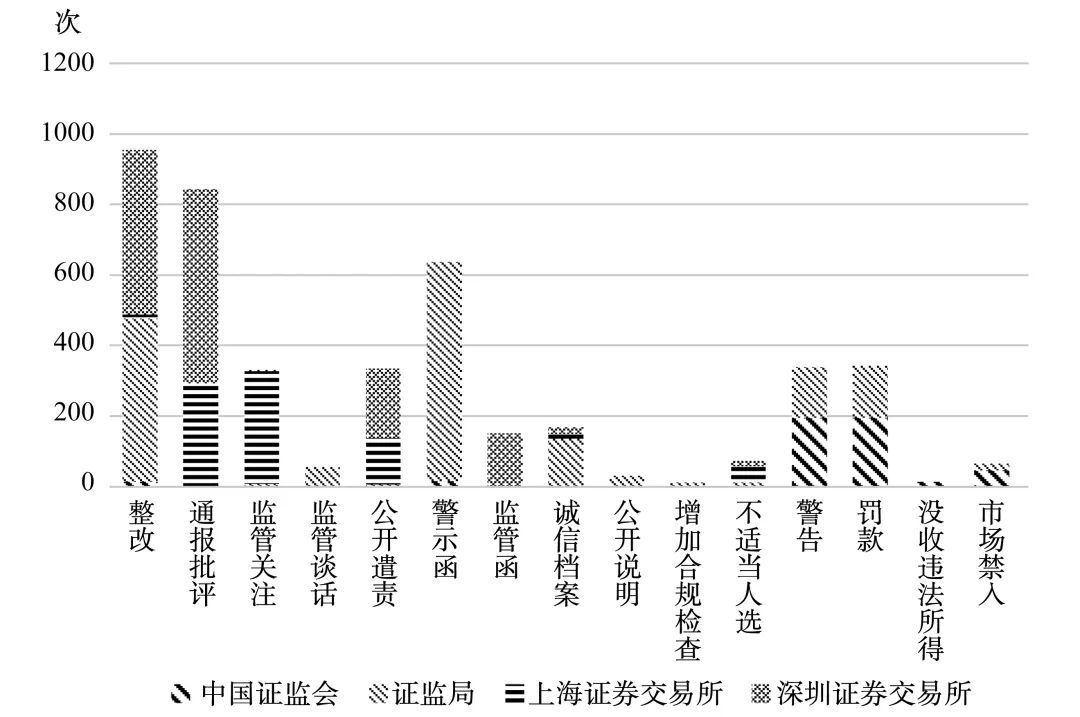

假设1根据“威慑—合作”动态模型预测,制裁属性越强的执法措施被使用的频率越低,因此执法产出呈现“金字塔式”分布。根据合作执法类、弱制裁类和强制裁类以及是否属于行政处罚,研究样本所涵盖的处罚决定可以分为五种,即强制裁性行政处罚、弱制裁性行政处罚、强制裁性非行政处罚、弱制裁性非行政处罚与合作性非行政处罚[33]。图2展示了15种最为常见的处罚措施在样本期间内出现的频次。监管机构在一项决定中可能对违法行为人施加多项处罚措施,因此,图2所展示的处罚措施总数大于处罚决定数。

图2 2009年至2020年间证券处罚措施的累计频次分布情况

首先,证监会和证监局在对违法行为人处以行政处罚时,偏好强制裁性行政处罚,基本上同时使用“罚款”和“警告”两项措施,在样本期间内分别总计达到342次和339次。另外,上述机构总计作出了66次“市场禁入”处罚决定。其他行政处罚包括“没收违法所得”“没收业务收入”和“暂停或撤销业务许可”的使用频次较低,分别仅为13次、6次和2次。其次,在非行政处罚方面,证监会作出的处罚数量较少,主要集中于合作性非行政处罚,包括“责令改正”(120次)和“整改”(13次)。证监会作出的其他监管措施还包括“警示函”(16次)。

证监局作出的非行政处罚数量较多,主要包括合作性非行政处罚和弱制裁性非行政处罚。前者包括“整改”(464次)和“责令改正”(561次),后者主要包括声誉类措施,如“警示函”(618次)和记入“诚信档案”(136次)。此外,证监局还主要使用“监管谈话”“责令公开说明”和“责令增加合规检查”三类措施,分别达到54次、28次和10次。

深圳证券交易所和上海证券交易所偏好使用弱制裁性非行政处罚。上海证券交易所主要使用声誉类自律处罚措施,包括“通报批评”(290次)、“公开谴责”(132次)和“监管关注”(321次);而深圳证券交易所则偏好合作性非行政处罚和弱制裁性非行政处罚,前者包括“整改”(467次),后者包括“通报批评”(550次)、“公开谴责”(198次)和“监管函”(150次)三种措施。上述机构也会使用强制裁性非行政处罚,上海证券交易所和深圳证券交易所分别作出46次和15次“不适当人选”的监管措施。

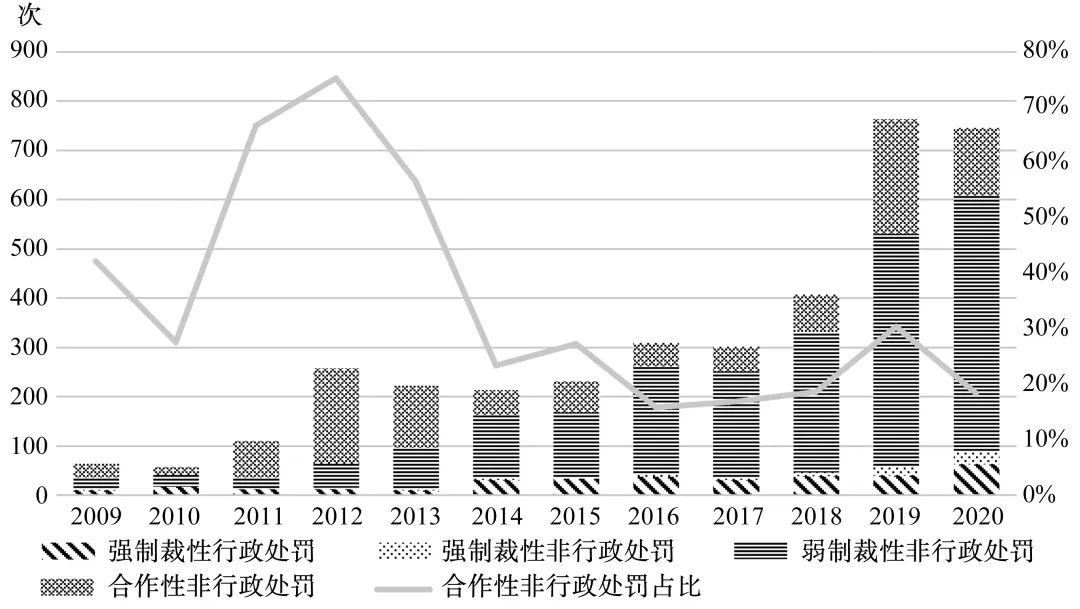

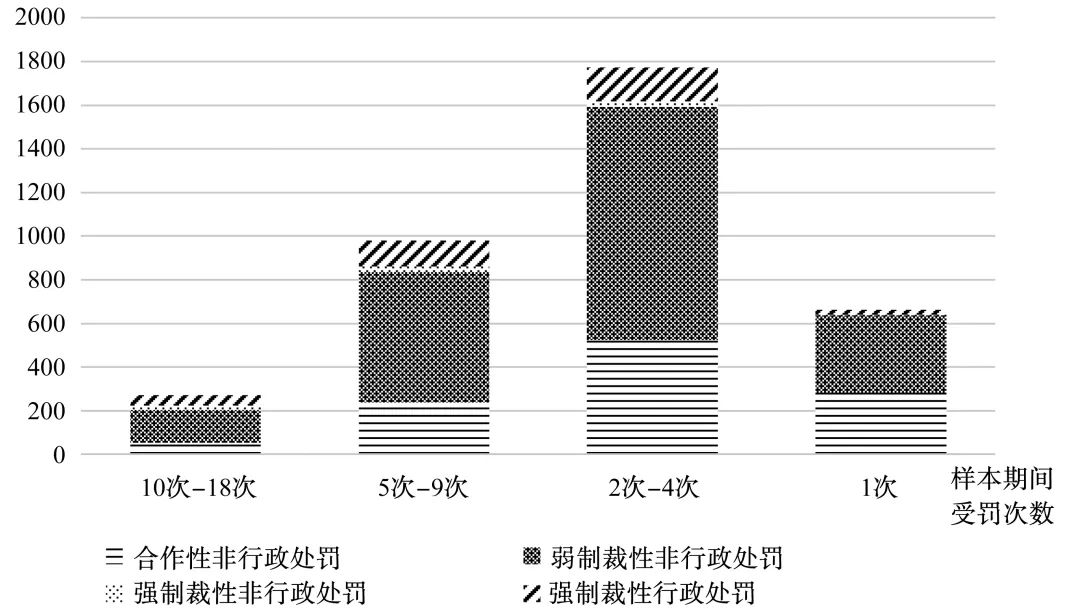

图3的柱状图展示了2009年至2020年间,不同类型处罚措施的年度分布情况。从总体来看,证券监管机构对上市公司的执法产出呈现逐年增加的趋势,特别是上市公司2019年公告的处罚决定数量达到763份,与2018年相比增加了87%。非行政处罚快速增长是推动执法产出上升的主要原因。在行政处罚中,强制裁性处罚占据绝大多数,但绝对数量相对较低,在2020年达到63份。样本期间内证监会和证监局仅作出一例弱制裁性行政处罚决定,即监管机构仅对行政相对人处以“警告”处罚。另一方面,在非行政处罚中,弱制裁性非行政处罚占据绝大多数,约占非行政处罚总数的75%,其次为合作性非行政处罚,占比约为20%。

图3 不同类型证券处罚的年度分布情况

图3所展示的曲线为每年证券监管机构作出的合作性非行政处罚占处罚总数的比例。在2009年至2013年期间,合作性非行政处罚占比呈现上升的趋势,平均占比超过50%。该趋势在2013年后出现了较大变化,合作性非行政处罚占比快速下降,稳定维持在20%左右,而弱制裁性非行政处罚占比快速攀升,在2020年达到70%。出现上述变化的主要原因在于,2013年底证监会在总结前期试点经验的基础上,全面下放行政处罚权,派出机构有权对管辖范围内的自立自办案件进行审理,实施行政处罚[34]。通过分散化实施证券执法权,有助于在派出机构内部形成竞争,激励它们积极实施证券执法。

图3数据显示,我国证券执法产出基本符合“金字塔式”分布,也即部分证实了假设1关于我国证券执法正转向回应性执法模型的判断。制裁属性较弱的执法措施(合作性非行政处罚和弱制裁性非行政处罚)的产出增长明显,且占比超过总产出的九成。当然,图3数据也显示我国证券执法仍保持对制裁性措施的偏好。一方面,合作性非行政处罚占比在2013年后出现下降,监管机构的执法偏好呈现向弱制裁性非行政处罚转变的趋势。当然,弱制裁性非行政处罚在证券执法工具箱中,属于制裁属性偏弱的类型。从总体来看,监管机构仍然寻求与行政相对人达成合作,降低执法活动的对抗性。另一方面,强制裁性行政处罚的绝对数量连年攀升,说明证券执法仍然将惩罚违法行为作为重要的政策目标。申言之,公共执法产出的变化趋势显示,我国证券执法在转向回应性执法模型的过程中,仍具备一定的威慑性执法模型的特点。

(二)违法频次与制裁性处罚

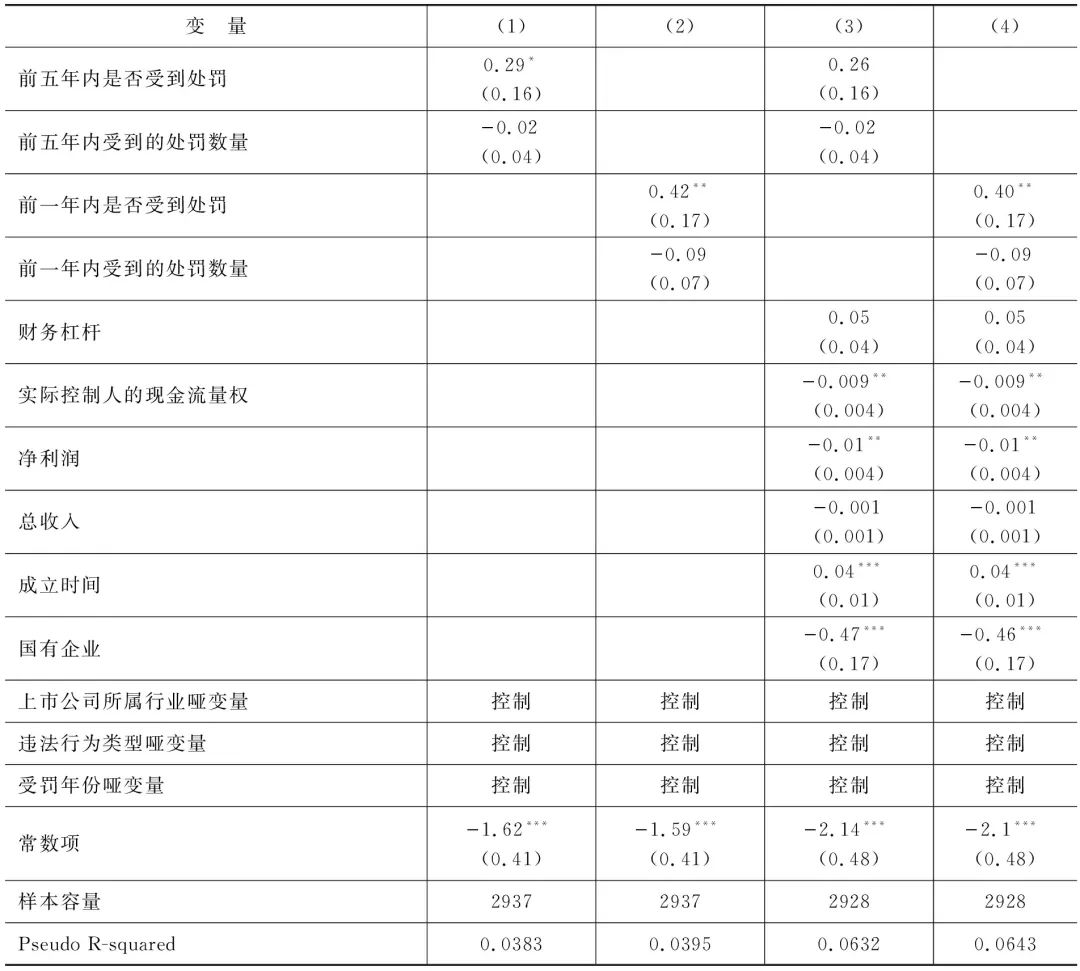

假设2根据“威慑—合作”动态模型预测,对于那些反复从事违法行为的行政相对人,监管机构应当予以更严厉的处罚。图4反映了2009年至2020年间企业受到处罚的频次分布。研究样本被划分为四组,第一组包括处罚频次在10次至18次之间的上市公司,也即是违法最为频繁的行政相对人。该组包括23家上市公司,总计受到监管机关271次处罚,其中强制裁性非行政处罚和强制裁性行政处罚分别为19次和47次。强制裁性处罚决定总数达到66次,占该组上市公司受到处罚总数的比例为24%。第二组为处罚频次在5次至9次之间的上市公司。该组包括161家上市公司,总计受到981次处罚,其中强制裁性处罚决定占比为15%。第三组为受处罚频次在2次至4次之间的上市公司。该组包括667家上市公司,总计受到1774次处罚,其中强制裁性处罚决定占比为10%。第四组为仅受到1次处罚的上市公司,该组包括662家上市公司,其中强制裁性处罚决定占比仅为4%。从图4所示的分布情况来看,违法违规频繁的上市公司,其受到强制裁性处罚的平均概率更高,符合假设2有关对“累犯”处罚升级的预测。

图4 按照处罚频次划分的处罚类型分布

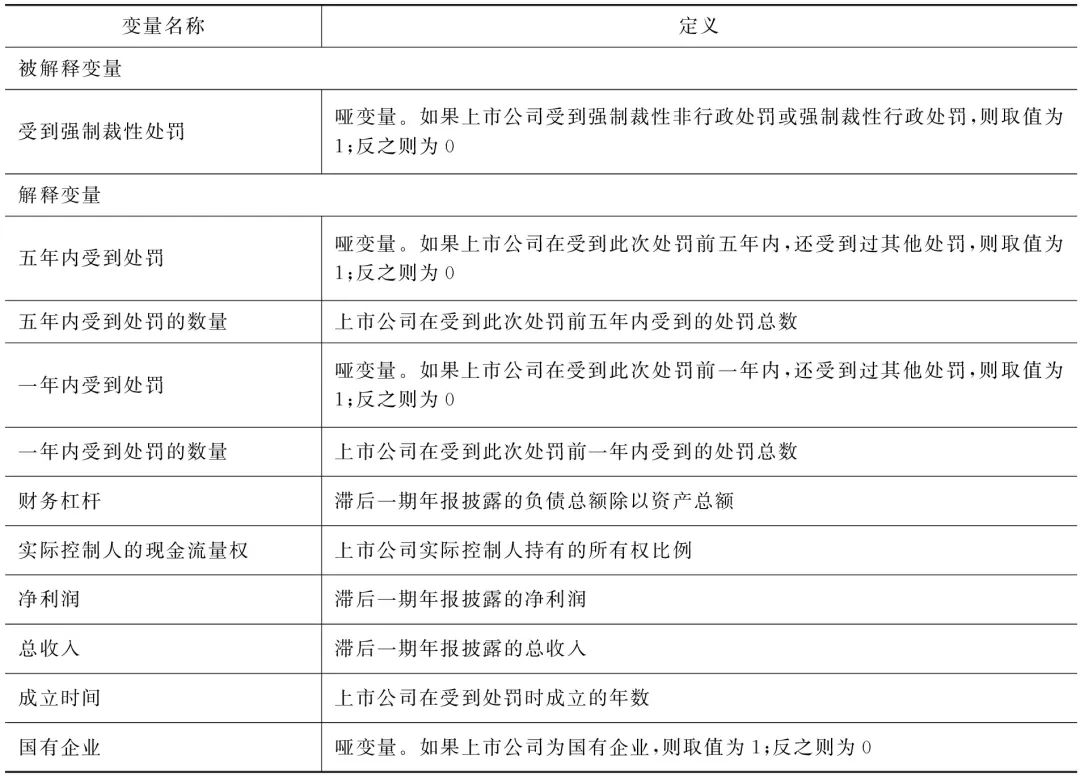

为了更为精确地检验假设2,表2显示了利用多元回归控制相关干扰因素后的分析结果[35]。分析样本为2014年至2020年间上市公司公告的2967条处罚决定,使用Logit回归估计变量系数。实证模型的被解释变量为“强制裁性处罚”哑变量,即表示上市公司是否受到强制裁性非行政处罚或强制裁性行政处罚。核心解释变量为上市公司的历史违法频次,共选取了四个指标,包括“五年内受到处罚”哑变量、“五年内受到处罚的数量”、“一年内受到处罚”哑变量和“一年内受到处罚的数量”。此外,实证模型还控制了上市公司的特征变量和违法行为特征哑变量。上述变量的定义见文后附表。

表2 强制裁性处罚决定因素的回归分析

注:1)回归分析采纳了以上市公司为单位的聚类稳健标准误。2)*、**、***分别代表10%、5%和1%的显著水平。

表2第(1)列和第(2)列显示了基准模型的回归结果。第(1)列的回归模型设定仅包括解释变量“五年内受到处罚”哑变量、“五年内受到处罚的数量”以及“上市公司所属行业”哑变量、“违法行为类型”哑变量和“受罚年份”哑变量。回归结果显示,“五年内受到处罚”哑变量的系数为0.29且在10%的显著水平上显著。列(1)的回归分析说明,在其他条件不变的情况下,如果一家上市公司五年内曾经受到处罚,那么其再次违法时受到强制裁性处罚的发生比会显著增长34%。在列(2)中,回归模型的自变量包括“一年内受到处罚”哑变量、“一年内受到处罚的数量”以及“上市公司所属行业”哑变量、“违法行为类型”哑变量和“受罚年份”哑变量。与列(1)的回归结果相似,列(2)中“一年内受到处罚”哑变量的系数为0.42且在5%的显著水平上显著,这说明如果一家上市公司在一年内曾受到处罚,那么其再次违法时受到强制裁性处罚的发生比会显著增长52%。

表2列(3)和列(4)则进一步控制了企业的特征变量,包括“财务杠杆”“实际控制人的现金流量权”“净利润”“总收入”“成立时间”和“国有企业”哑变量。在列(3)中,“五年内受到处罚”哑变量的系数为0.26,其p值为0.105,弱不显著。在其他控制变量中,“实际控制人的现金流量权”“净利润”和“国有企业”哑变量的系数都显著为负,这说明上述变量与上市公司受到强制裁性处罚的发生比成反比。在列(4)的回归结果中,核心解释变量“一年内受到处罚”的系数为0.4且在5%的显著水平上显著,与列(2)所得结果类似。而其他控制变量的回归结果与列(3)大致相同。

从总体来看,图4描述性统计分析和表2回归分析都支持了假设2,即违法频次较高的上市公司更有可能受到强制裁性处罚,符合“威慑—合作”动态模型的理论预测。然而,有两方面因素可能同时导致证券监管机构提高对于“累犯”处罚的制裁性。一方面,监管机构根据违法频次决定处罚措施,在违法严重程度未发生显著变化的情况下,对于“累犯”施加更为严厉的制裁性处罚;另一方面,频繁违法的主体从事重大违法行为的概率更高,处罚升级可能是监管机构遵循过罚相当原则的结果。

五、结论

回应性执法理论主张构建“威慑—合作”动态模型,监管机构在与上市公司重复博弈的过程中,应当采取“同等回应”策略,根据监管对象的类型从“金字塔式”的执法工具箱中选取相应的处罚措施。本文的实证研究发现,违法行为人接受行政调查后,几乎都会受到强制裁性处罚,实现行政和解的案件数量极为有限。在“五洋案”和“康美案”判决作出后,证券欺诈行为的民事责任剧增,而行政处罚决定是人民法院裁判的重要依据[36]。市场主体为了规避巨额的民事损害赔偿责任,必定会在调查、行政复议和行政诉讼阶段投入大量资源以避免受到行政处罚。这种纯粹的对立关系加剧了双方之间的冲突性,势必耗费大量的行政执法资源。

在证券监管规则层面可以从以下两方面扩展执法活动的合作空间。其一,落实合规不处罚的基本原则。如果证券市场主体在事前已经满足了法律法规设定的合规要求,并且能够提供充分的证据证明其已经履行合规义务,那么在行政执法程序中,监管机构不应当对其施以制裁性处罚。合规不处罚原则为行政相对人提供了很强的激励促使其履行事前合规义务,上述合规投入可以减少其事后受到行政处罚的可能性,实现了证券执法促进市场主体合规运营的目标。其二,优化证券执法行政和解制度(行政执法当事人承诺制度),为行政相对人提供和解激励。证券行政和解制度意图鼓励当事人与监管机构合作,减少违法行为造成的损失,赔偿受侵害的投资者。考虑到大部分证券违法行为主要侵犯的是金钱法益,行政和解制度可以激励行政相对人纠正违法行为,充分履行赔偿责任,通过柔性的合作安排以较低的成本实现执法目的,可以显著提高证券执法效能。

附表 变量定义

【注释】

[1] 沈朝晖:《流行的误解:“注册制”与“核准制”辨析》,《证券市场导报》2011年第9期。

[2] 卢超:《事中事后监管改革:理论、实践及反思》,《中外法学》2020年第3期。

[3] 席涛:《法律、监管与市场》,《政法论坛》2011年第3期。

[4] 徐文鸣、戴昕琦:《美国监管政策改革及其借鉴》,《四川大学学报(哲学社会科学版)》2018年第4期。

[5] Becker G., “Crime and Punishment: An Economic Approach”, Journal of Political Economy,1968,76(2),pp.169-217.

[6] La Porta R., Lopez-De-Silanes F., Shleifer A., “What Works in Securities Laws?”, Journal of Finance,2006,61(1),pp.1-32.

[7] Jackson H., Roe M., “Public and Private Enforcement of Securities Laws: Resource-Based Evidence”, Journal of Financial Economics,2009,93(2),pp.207-238.

[8] 徐文鸣:《证券民事诉讼与投资者赔偿——基于虚假陈述案件的实证分析》,《山东大学学报(哲学社会科学版)》2017年第3期。

[9] Ayres I., Braithwaite J., Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate, Oxford: Oxford University Press,1992,p.35.

[10] Parker C., “Twenty Years of Responsive Regulation: An Appreciation and Appraisal”, Regulation& Governance,2013,7(1),pp.2-13.

[11] Kolieb J., “When to Punish, When to Persuade and When to Reward: Strengthening Responsive Regulation with the Regulatory Diamond”, Monash University Law Review,2015,41(1),pp.136-162.

[12] 资料来源: Ayres I., Braithwaite J., Responsive Regulation: Transcending the Deregulation Debate, Oxford: Oxford University Press,1992,p.35,并结合我国证券执法体系进行修改调整。

[13] Nielsen V., “Are Regulators Responsive?”, Law & Policy,2006,28(3),pp.395-416.

[14] Ford C., “Prospects for Scalability: Relationships and Uncertainty in Responsive Regulation”, Regulation& Governance,2013,7(1),pp.14-29.

[15] Braithwaite J., “The Essence of Responsive Regulation”, UBC Law Review,2011,44(1),pp.475-520.

[16] 张红:《走向“精明”的证券监管》,《中国法学》2017年第6期。

[17] 侯东德:《证券服务机构自律治理机制研究》,《法商研究》2020年第1期。

[18] 曾思:《上市公司关联交易的回应型规制》,《中外法学》2021年第6期。

[19] 本文使用的数据主要来源于国泰安数据库(CSMAR)。

[20] 黄海华:《行政处罚的重新定义与分类配置》,《华东政法大学学报》2020年第4期。

[21] 马怀德:《<行政处罚法>修改中的几个争议问题》,《华东政法大学学报》2020年第4期。

[22] 巩海滨:《论我国证券授权立法制度的完善》,《山东大学学报(哲学社会科学版)》2016年第4期。

[23] 陈鹏:《界定行政处罚行为的功能性考量路径》,《法学研究》2015年第2期。

[24] 宋华琳:《禁入的法律性质及设定之道》,《华东政法大学学报》2020年第4期。

[25] 徐文鸣、莫丹:《证券虚假陈述投资者损失的理论模型与实证研究——基于有效市场假说》,《广东财经大学学报》2019年第6期。

[26] 席涛:《证券行政和解制度分析》,《比较法研究》2020年第3期。

[27] 高振翔、陈洁:《美国证券执法和解制度镜鉴》,《证券市场导报》2020年第11期。

[28] 中国证券监督管理委员会编:《中国证券监督管理委员会年报(2014)》,北京:中国财政经济出版社,2015年,第33页。

[29] 参见《证券交易所管理办法》(2021年)第6条。

[30] 仅证券交易所对上市公司处以“暂停信息披露直通车业务”监管措施。

[31] 王贵松:《论行政处罚的制裁性》,《法商研究》2020年第6期。

[32] 张红:《走向“精明”的证券监管》,《中国法学》2017年第6期。

[33] 每一份处罚决定仅被归类为一种类型。如果一份决定包括多项处罚措施,且同时存在制裁性措施和合作性措施,则优先将其归为制裁性处罚。

[34] 第一财经日志:《证监会全面下放行政处罚权》,https://www.yicai.com/news/3035609.html。访问日期:2022年6月15日。

[35] 徐文鸣:《法学实证研究之反思:以因果性分析范式为视角》,《比较法研究》2022年第2期。

[36] 徐文鸣:《民事责任能威慑证券市场违法行为吗——基于证券代表人诉讼判决的准自然实验》,《广东财经大学学报》2022年第2期。